就活にも役立つ!エコ検定とは?【最短3日】勉強法/参考書/合格率も

eco検定とは?

みなさん、eco検定って知ってますか?世の中には、TOEICみたいな語学の検定があれば、FPや簿記のようなお金に関する検定もありますし、医師免許や司法試験のような高度な専門性が必要とされる資格試験もあります。

さまざまな資格試験や検定がある中で、「環境」に関する検定もあります。それが「eco検定」です。正式名称は「環境社会検定試験」で、カタカナで「エコ検定」と書かれたりもします。そんなeco検定について、勉強のコツも含めて今回は紹介していきます。

eco検定ってどんな検定?

“世界的な環境意識の高まりにともない、多くの製品やサービスが環境を意識したものに変わってきています。企業においても、ビジネスと環境の相関を的確に説明できる人材の育成が欠かせないものとなっています。eco検定は、複雑・多様化する環境問題を幅広く体系的に身に付く「環境教育の入門編」として、幅広い業種・職種の方に活用いただいています。”

東京商工会議所

“eco検定は、専門家に限らず、学生から社会人まで幅広い方が受験しています。2006年の試験開始以来、これまでに約58万人が受験し、35万人を超えるエコピープル(=検定試験合格者)が誕生しています[2022年12月現在]。ビジネスシーンにおけるキャリアアップはもちろん、生活者として健康で安全な暮らしを送るために、eco検定は社会の様々な場面で役立つ検定試験です。”

東京商工会議所

eco検定を受験することで、環境問題について幅広く体系的な知識を身に着けることができます。CSR担当の社会人だけでなく、学生や主婦/主夫、新卒社会人、もちろんCSR系の部署ではない社会人も、幅広い人が受験するべき検定試験です。

環境系の知識は、近年ニーズがどんどん高まってきています。地球温暖化が深刻化し、連日の猛暑を実感した方も多いかと思います。カナダやハワイで山火事が発生し、フィリピンやフロリダ、そして日本などでは熱帯低気圧(台風、ハリケーン、サイクロンなど)の巨大化・強力化が深刻化しています。

集中豪雨が発生し、洪水により家屋が流され、大切に育てていた作物が全て台無しになってしまった地域も数え切れません。スイスのアルプスや南極・北極、そしてシベリアの氷も解けつつあり、海面上昇につながっています。結果として、ツバルやナウルなど太平洋の島々は陸地が狭まり、移住を迫られている人も出てきています。

さらに、気候変動だけでなく、プラスチックの廃棄も大きな問題です。皆さんも、海を訪れると実感すると思いますが、遠くから見るときれいな海も、近づくと大量のプラスチックごみが漂っています。さらに、そうしたプラスチックは細かく分解され、マイクロプラスチックとなり、魚の体内に蓄積され、それを食べる人間の身体にも入ってくるようになってきています。

こうした、多種多様な環境問題が表に出てくるに従い、環境関連の知識はますます重要さを増してきています。特にヨーロッパでは環境意識が高く、既に多くの人が環境関連の知識を身に着けていますが、日本においてはまだまだです。

他の人と差をつけるためにも、ぜひeco検定を受験し、環境問題の基礎知識を身に着けていきましょう!

「eco検定(環境社会検定試験)」はこんな方にオススメ!

顧客への提案力に差がつく!

“今や企業間取引だけでなく消費者の購買活動においても、価格や品質に加え環境に配慮した製品・サービスであるかどうかが重要な選定基準の一つとなっています。eco検定の知識を身につけることで、営業・企画の際、ビジネスと環境の相関を取引先・顧客に的確に説明し理解を得られる提案力が身に付きます。業種・業態・規模を問わず、すべてのビジネスパーソンの方の必修科目として、eco検定をお勧めいたします。”

東京商工会議所

どんなビジネスにおいても、今や環境・サステナビリティへの配慮は欠かせません。環境に配慮しない製品を買ったり使ったりしてしまうと、一気に消費者や投資家は離れていってしまいます。

モノが原料から加工され、運ばれ、消費者に届くまでの過程をサプライチェーンと呼びますが、そのサプライチェーン上の全てにおいて、環境への配慮が求められています。

例えば、ナイキの靴が中国やベトナムの工場において、児童労働を含む過酷な労働条件で作られていることが発覚した際には、大きなバッシングを受けると共に、多くの消費者はナイキの靴を履かない選択をしました。

それだけ、ビジネスにおいても環境・サステナビリティへの配慮は重要なのです。トレーサビリティと呼ばれる、原料から商品として消費者の手元に届くまでのプロセスを可視化しようとする動きもあります。服を買う際に、アフリカの綿花の農家さんの顔が載っていたり、チョコレートを買う際にガーナのカカオ農家の顔が載っていたりする商品を見かけることがあると思います。

ただし、単に写真を載せているだけだと、その途中でどんな環境に悪いことがなされていても、わかりません。それをしっかり可視化することで、環境に優しい商品ですよ、とアピールする動きが、トレーサビリティです。

ブロックチェーンなどの最新技術を使ってトレーサビリティを担保しようする動きもあります。最新の面白い動きなので、ニュースなどでチェックしてみるようにしてください。エコ検定でも頻出です。

そんなことを知った上で、お客さんのところに行くと、知識もあり環境にしっかり配慮しているんだなと思ってもらえると思います。

社員の環境教育ツールに!

“eco検定を社員の教育ツールとして活用される企業が増えています。例えば、eco検定合格を、ISO14001で求められる内部監査員を認定するための客観的な判断基準の一つとする企業もあります。また、取引先に対する自社の環境配慮への取り組みを示すものとして、合格者数の数値化は説得力のある材料となります。その他、近年、環境報告書(環境レポート、CSRレポート等)を発行する企業が増加する中、eco検定の社内導入を記載することで、自社の環境活動を対外的にアピールする効果も期待できます。”

東京商工会議所

実際に、中小企業から大手企業まで、数多くの企業でエコ検定の合格を推奨しています。ご自身の社内でのアピール(環境系分野の業務に取り組みたい、CSRやSDGs関連に従事したいなど)や、昇進のため、そして社外への環境アピールや箔付けのために活用できます。

また、近年ではESGの観点で、環境に配慮していない会社は、消費者から商品やサービスを選んでもらえません。似たような製品・サービスで、環境に配慮しているものと環境に配慮していないものがあった場合、少し値段が高かったとしても、環境に配慮しているものを選ぶ傾向にあることが、研究結果としてわかっています。

特に、環境・サステナビリティへの配慮が進んでいるヨーロッパでは、その傾向が強いと言われおり、アジアやアフリカ諸国は環境対策・環境意識の面では少し遅れています。日本は、政府主導でGX(グリーン・トランスフォーメーション)を推進するなど、徐々に環境への配慮が政策的にも進んできており、一般市民も少しずつサステナビリティを意識するようになってきました。

“企業の環境経営の推進にあたっては、社内の環境意識の底上げが欠かせません。eco検定の導入により社内全体で環境マインドが高まり、社員の自主的な行動を促すことにつながります。”

東京商工会議所

就職・進学時に+α!

“エコピープルであることは絶好のアピール材料!企業だけでなく大学でも、総合的な環境知識を習得できる教材としてeco検定合格を単位として認定したり、環境分野の授業に公式テキストを使用するケースが増えています。学生にとっては、環境保全に取り組んでいる企業への就職活動における絶好のアピール材料になります。”

東京商工会議所

社会人の方にとってのリカレント教育(学びなおし)としても最適ですし、生涯教育推進という面でも、ぜひ就活生だけでなく社会人の方々に受験していただきたい試験です。

また、特に年齢制限はないので、小学生・中学生・高校生でももちろん受験可能です。中学・高校生は推薦入学のためのアピールポイントとして、高校生・大学生・大学院生で就活を控えている方は、就活でのアピールにもなりますね。

実際、SDGsやESG、そしてサステナビリティといった言葉の"流行り"から、数多くの企業が環境系に力を入れています。一方、環境系に詳しい人材はまだまだ少ないため、エコ検定を取得した学生は、企業にとって大きな魅力として映ると思います。

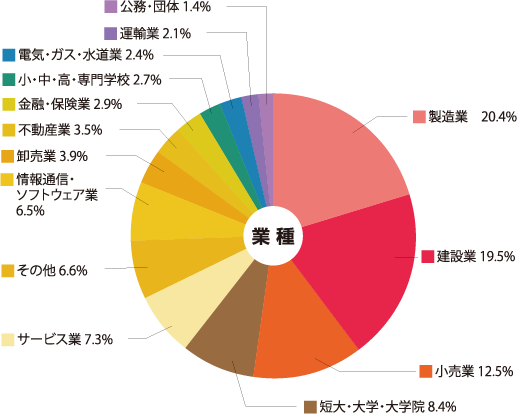

試験日はいつ?検定料は?試験会場は?

eco検定は、7月と12月の年2回、各地の商工会議所や大学などの会場で行われていましたが、 2021年から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京商工会会議所の検定(東商検定)はインターネットをベースとしたテスト:IBT (Internet Based Test)、あるいはCBT (Computer Based Test)に移行しました。

自宅や会社などで手軽に試験が受けられるようになる上、合格直後に即時で結果がわかるので、モチベーション向上にもつながりそうです。

また、万が一、試験に落ちた場合でも、またすぐに受けられるのは大きなメリットですね。

料金は、以前と同じ5500円(税込み)で据え置きのようです。ただし、CBTの場合はCBT利用料として2200円がかかるようになりました。

合格発表はいつ?

eco検定の合格発表は、web上で行われます。そのweb成績表照会期間は、試験のだいたい20日後です。2019年度7月試験では、8月9日(金)~9月6日(金)が、12月試験では2020年1月8日(金)~2月5日(金)がその照会期間となっています。

また、合格証発送日は、web照会期間の開始日から1週間後、すなわち2020年度7月試験では、8月23日(金)、12月試験では、1月22日(金)となっています 。

追記) 新型コロナウイルスの影響で、2021年からIBT/CBT方式に移行し、合格発表は受験終了後、即時となりました。

出題形式・合格基準は?

- 形式:複数の選択肢からの選択問題

- 試験時間:制限時間90時間(試験開始前に本人確認や説明等でさらに20分)

- 合格点:100点満点とし、70点以上で合格

以前は制限時間が120分でしたが、IBT/CBTに移行するにあたり制限時間が90分に短縮されました。だいたいの人は早めに終了して会場から退出していたので、妥当な判断だと思います。

また、eco検定では「級」の設定はありません

合格率は?難しい?

公式サイトによると2017年度試験の合格率は73.0 %、2018年度試験の合格率は73.3 %です。難易度はあまり高くなく、非常に合格率の高い試験と言えるでしょう。ただし、2022年度は63~65%、2023年度は53.2%と、徐々に難化傾向にあります。世界的に環境・サステナビリティへの関心が高まってきており、受験者数が増えてきているのかもしれません。

会社にとっても、従業員の多くがエコ検定の合格者であることを公表することで、環境に配慮している会社であるとアピールできますし、実際に環境への配慮が重要となっている現在では、全社員が少しでも環境への知識があることは重要ですよね。

環境に関する資格は他にあまりないため、合格率の比較的高いこの資格を持っているだけで、環境のスペシャリストだと示すことができるので、非常に保有するメリットの大きい資格だと言えますね。どんどん合格率が下がってきていることを踏まえると、なるべく早めに受けておくのがよさそうです。

勉強方法、対策は?

では、どのような勉強方法、対策をしたらよいのでしょうか。eco検定は、出題範囲を基本的に公式テキストに準じると明言されています。したがって、公式テキストは必須となります。公式テキストを読み込むだけでも十分に合格することができるでしょう。

一方で、読むだけでは覚えられないという方に、公式問題集も売られています。公式問題集を解いてみて、苦手な分野について、公式テキストを読み直すという形が王道かと思います。

また、eco検定はわりと一般常識に近い環境知識も含んでいるため、公式テキストを読んでからでなくても、解ける問題も多いかと思います。したがって、公式テキストよりも先に、公式問題集を解いてみるという方も多いようです。

公式問題集は、公式テキストに完全対応しているため、問題を解いていてわからなかった項目を簡単に公式テキストで見つけることができます。

したがって、

① 時間に余裕のある方、環境について全く知識がない方

公式テキストを読み込む → 公式問題集を解いてみる → わからない問題について公式テキストに戻って復習する

② 時間に余裕のない方、環境問題についてある程度知識がある方

公式問題集を解いてみる → わからない問題について、公式テキストの解説を読む

という形がおすすめです。

難関大学合格者や難関資格合格者の勉強スタイルは、多くの場合、

問題集を解いてみる → わからない問題について、参考書を読んで学ぶ

であると言われています。こうした学び方は効率的かつ効果的であるということですね。

通信講座、オンライン講座やセミナーなどもあるみたいですが、独学で十分対応することができます。一人で勉強するのが苦手だという人にとっては塾や予備校の講座を受講してみても良いかもしれませんが、費用対効果が高くないので私はオススメしません。

塾やセミナーに通うと、講師によっては語呂合わせのような合格のための必殺技を教えてくれるところもあるかもしれませんが、かなり講師次第なところがありますね。

近年では、公式のオンラインセミナーの開催も始まったようです。公式テキストを用いたセミナーで、基本的にテキストに掲載している以上の情報を学ぶことは少ないかと思いますが、時事問題など、紙の本ベースでは間に合わない情報を学びたい場合には、活用してもよいかと思います。

過去問だけを繰り返し解くのはどうかという質問も度々受けますが、似たような問題も多いので過去問だけでも合格は可能だと思います。しかし、最新の時事問題も多く出題されるため、最新版の公式問題集を繰り返す方が合格率は高いと思いますし、効率的な学習になるかと思います。実際、公式問題集には頻出の過去問が含まれています。

公式問題集が完璧なのであれば、過去問に手を出しても良いと思いますが、公式問題集が完璧であれば余裕で合格できると思いますので、よほど不安な方のみ過去問も解いてみると良いですね。

また、スマホのアプリ等で勉強したい方もいるかと思いますが、現在のところ公式アプリは発売されておらず、app storeで確認してみても良いアプリはありません。無料でダウウンロードできるアプリがいくつかありますが、質が悪く間違った知識を覚えてしまう可能性があるというデメリットがあります。

勉強時間は?

eco検定合格者(エコピープル)への学習時間アンケートによると、約70 %の方が2か月以内の勉強方法で合格したそうです。じっくり理解しながら勉強すると、わりと時間がかかるかもしれませんが、合格のためだけであれば、実際かなり少ない勉強時間でも合格できると思います。

上記の②の勉強方法、すなわち公式問題集をいきなり解いてみて、わからない問題についてテキストを読んで復習するという形であれば、仕事終わりの3日間から1週間の勉強でもなんとか合格できるレベルかと思いますが、安全を期すためにも、試験を申し込んでからは本格的に勉強を始めましょう。

全く環境の知識のない方でも、1か月しっかりやれば余裕で合格できると思います。

2022年1月現在、エコ検定公式テキストの最新版は、2021年1月29日に発売の「改訂8版 環境社会検定試験® (eco検定) 公式テキスト」になります。

今ならAmazonのkindle unlimitedで200万冊以上が読み放題です。30日間は無料でお試しできるので、興味ある方は是非登録してみてください!

出題範囲は?

出題範囲は、公式テキスト準拠です。したがって、基本的にテキストを読むだけで、ほぼ全範囲をカバーできます。唯一、最新の時事問題だけはテキストではカバーできない場合があります。環境系のニュースを普段から気にするようにしましょう。

ただし、テキストに載っていない最新の時事問題は数問あるかどうかなので、合格するためだけであれば、そこまで気にする必要はありません。テキストの内容を理解し、覚えることに集中しましょう。

・持続可能な社会に向けて

環境問題への取組みの歴史 他

・地球を知る

◆地球の基礎知識

地球の自然環境・大気・水・海洋・森林・土壌の働き、生態系 他

◆いま地球で起きていること

人口問題、経済と環境負荷、食料需給、資源、貧困・格差 他

・環境問題を知る

◆地球温暖化

◆エネルギー

エネルギーの動向、再生可能エネルギー 他

◆生物多様性・自然共生社会

◆地球環境問題

オゾン層、長距離越境移動大気汚染、森林破壊、砂漠化 他

◆循環型社会(廃棄物処理、リサイクル制度)

◆地域環境問題

大気汚染、水質汚濁、土壌環境、交通、ヒートアイランド 他

◆化学物質

◆震災関連・放射性物質

・持続可能な社会に向けたアプローチ

「持続可能な日本社会」の実現に向けた行動計画、環境アセスメント 他

・各主体の役割・活動

◆パブリックセクター(国際機関、政府、自治体など)

◆企業の環境への取組み

CSR、環境マネジメントシステム、製品の環境配慮、働き方改革と環境改善 他

◆個人の行動

◆NPO、主体を超えた連携

東京商工会議所

その他

過去問はありますか?

過去問も販売されていますが、公式問題集だけでも十分かと思います。公式問題集には過去問も載っていますし、模擬問題も載っています。もちろん、不安な方や演習を行うのが好きな方は、余裕があれば過去問題集を買ってやってみても良いと思います。

一方、かなり古い過去問を解く場合には、法律などが変わってしまってしまい、間違った知識を覚えてしまう可能性もあるので気を付けてください。買うのであれば、 下記のような最新の問題集を買うようにしてくださいね。

より深く勉強したいときは?

環境白書を読んでみるのがおすすめです。毎年、環境の日である6月5日に新しい環境白書が環境省から発行されているので、ぜひ読み込んでみてください。また、本サイトの環境についての記事を読み込むのも、おすすめです。

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/

また、CSR検定という資格試験もあります。サステナビリティ経営とSDGsについての資格なので、eco検定の次にCSR検定に挑戦するのもよいでしょう。SDGsやESG投資が世間でも話題に挙がるようになり、パリ協定やグレタさんの気候ストライキ・環境デモ(Fridays For Future: FFF)も記憶に新しい出来事です。レジ袋の有料化も始まりましたね。これを機に、エコ検定とCSR検定を受験してみてはいかがでしょうか。

https://www.csr-today.biz/exam/grade3

他記事: エコとは?

“就活にも役立つ!エコ検定とは?【最短3日】勉強法/参考書/合格率も” に対して2件のコメントがあります。